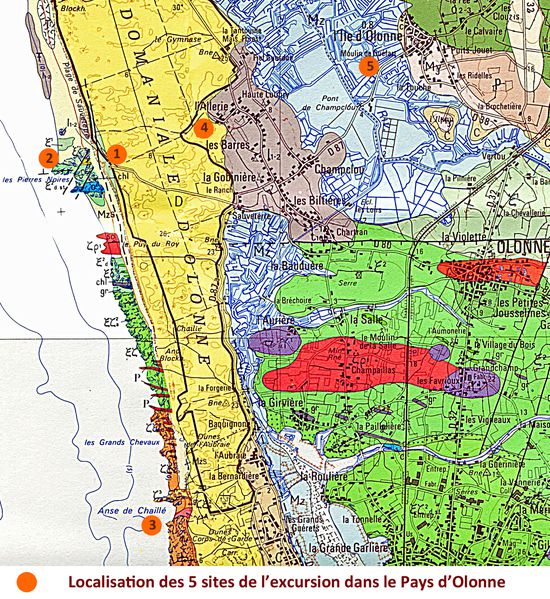

La sortie de l’AVG du 3 juin 2012 dans le Pays d’Olonne , organisée par Jean-Luc et Monique Narcy avec la collaboration de Hendrik Vreken, Camille Joly , Christian Raffin et Jean Chauvet, comprenait 3 thèmes :

Thème 1 : Métamorphisme et Tectonique sur les sites de Sauveterre et de l’Anse de Chaillé.

Thème 2 : Paléo-palynologie et botanique sur le site du marais des Bourbes.

Thème 3 : Les marais salants de l’île d’Olonne.

Thème 1 : Falaise en haut de l’estran de Sauveterre (site 1)

Une partie du groupe de l’AVG devant la falaise de Sauveterre

Hendrik Vreken en explication devant la falaise de Sauveterre

Sédimentologie

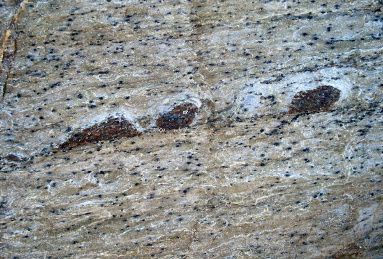

Dans un ensemble de couleur dominante gris-verdâtre constitué de schistes alternant avec des niveaux gréseux et quartziques, on peut observer en certains endroits, interstratifiés dans les schistes, de gros bancs de quartz blanc (photos 1 et 2) et de « tuffites » (dépôts volcano-sédimentaires tantôt fins tantôt grossiers) de teinte jaune-orangée, ocre, rougeâtre ou lie-de-vin et parfois étirés, boudinés en lentilles (photos 1 et 3).

Photo 1 : filon de quartz et banc de tuffite dans des schistes

Photo 2 : filon de quartz dans des schistes

Photo 3 : lentille de « tuffites » en haut de falaise

Tectonique

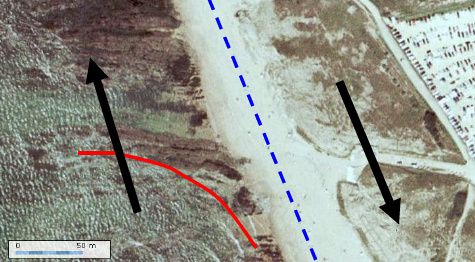

Failles

La photo 4 ci-dessous montre très clairement que la falaise est faillée et que les failles sont pratiquement verticales. Cette dernière observation peut être généralisée à l’ensemble de la falaise de Sauveterre.

Photo 4 : faille

De l’étude des failles, on peut déduire le mouvement relatif des compartiments qu’elles séparent. La photo 5 suivante est un détail de partie supérieure de la photo 4.

Photo 5 : interprétation de la photo 4

Elle montre qu’au voisinage immédiat du plan de la faille verticale qui passe à peu près au centre du cliché et qui coupe une strate de tuffites en deux tronçons « a » et « b », le tronçon « a » présente un crochon de faille dirigé vers le bas et le tronçon « b » un crochon au contraire dirigé vers le haut , les deux crochons se rejoignant à peu près à mi-chemin.

Cette observation permet de conclure de façon certaine que les deux tronçons de tuffites « a » et « b » sont bien en continuité, qu’ils appartiennent à la même strate et que le compartiment de gauche (qui contient « a ») s’est soulevé alors que celui de droite (possédant « b »), s’est au contraire affaissé. Attention ! Il s’agit d’un mouvement relatif entre les deux compartiments !

Plis et schistosités

Non seulement les roches de la falaise sont faillées mais elles sont aussi plissées. Et ces plis peuvent être observés à toutes les échelles !

Photo 6 : strate de « tuffite » plissée occupant toute la hauteur de la falaise

Photo 7 : portion de falaise vue par la face Nord

On remarque très bien sur la photo 7 ci-dessus une succession de lits horizontaux alternativement gréseux brun-jaune et quartziques blancs. Cette alternance est d’origine sédimentaire : elle définit la S0-S1 (S0 = litage sédimentaire et S1 = schistosité de flux résultant de la diagenèse).

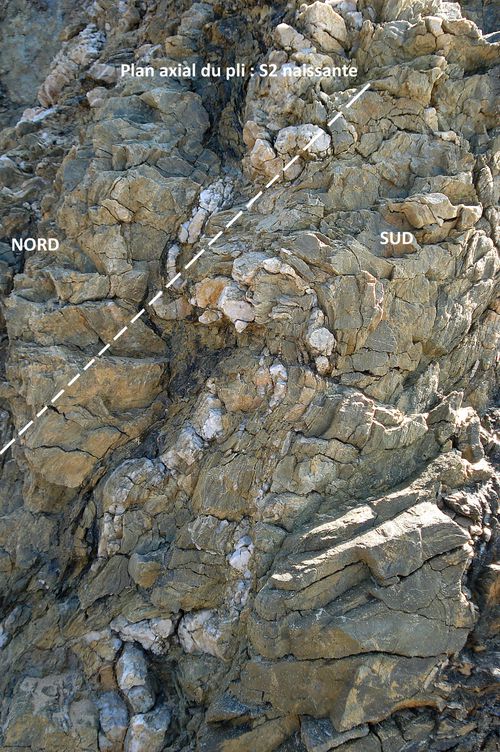

Mais dans un plan perpendiculaire au précédent, orienté Nord-Sud, les mêmes strates apparaissent nettement plissées (photo 8).

Photo 8 : même portion de falaise orientée Nord-Sud

De belles charnières de plis sont visibles ; elles sont ouvertes. Les plis sont pentés vers le Nord ( = plongement Nord) , le pendage de l’ordre de 45° ici (sur le cliché) et leurs axes orientés grossièrement Est-Ouest .

Cela suggère fortement un charriage de l’ensemble de la formation constituant la falaise de Sauveterre vers le Sud confirmé par les observations à plus petite échelle.

Microtectonique

Si l’on va voir de plus près ces plis, on peut observer de belles figures de plissement, en particulier au niveau des lits de grès, roche la plus compétente.

Photo 9 : schistosité de crénulation et schistosité de fracture

Photo 10 : schistosité de crénulation de plan axial S2

En d’autres endroits, on peut aussi observer des figures de cisaillement.

Photo 11 : figures sigmoïdes et plan de cisaillement de plan axial S2

Interprétation de la photo 11 : figures sigmoïdes et cisaillement de plan axial S2

La déformation des lits en figures sigmoïdes (= plis dissymétriques) à l’intérieur de chaque microlithon est clairement un indice , un marqueur de cisaillement et confirme le déversement vers le Sud de l’ensemble de la formation de la falaise de Sauveterre).

Bilan des observations de la falaise de Sauveterre

-

Les roches de la falaise sont toutes plissées : plis à plongement Nord mais de pendage très variable d’un endroit à un autre.

-

Les niveaux compétents montrent la superposition de deux plans d’anisotropie S1 et S2 :

– une S0 -S1 correspondant au litage sédimentaire (S0) et à la schistosité de flux (S1) due à la diagenèse ;

– une S2 naissante, très inclinée par rapport à la S1, peu pénétrative ; la crénulation peut devenir dissymétrique et la dissolution le long des flancs des microplis induire une schistosité de fracture.

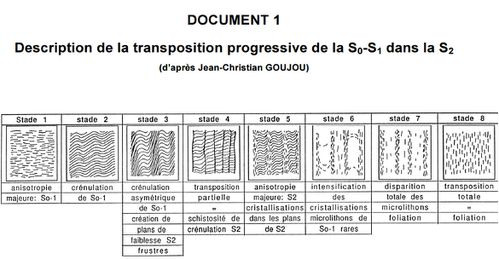

Mais dans tous les cas, la transposition de la S0-S1 dans la S2 n’est que partielle : elle est au stade 4 du document 1 suivant.

- Les plis, à toutes les échelles, indiquent un déversement , un charriage vers le Sud avec cisaillements.

-

En revanche, les niveaux pélitiques montrent une transposition plus complète. La foliation S2 est devenue la foliation dominante. Cependant, ces niveaux schisteux, même si leur chimisme le permet, ne présentent aucun minéral de métamorphisme caractéristique de l’entrée dans la mésozone (pas de porphyroblastes de grenat, de biotite, de chloritoïde…). On a donc affaire simplement à des schistes à chlorite ou chlorito-schistes.

Article de Hendrik Vreken