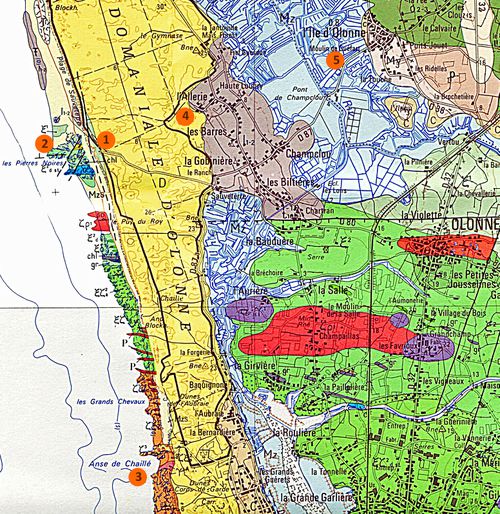

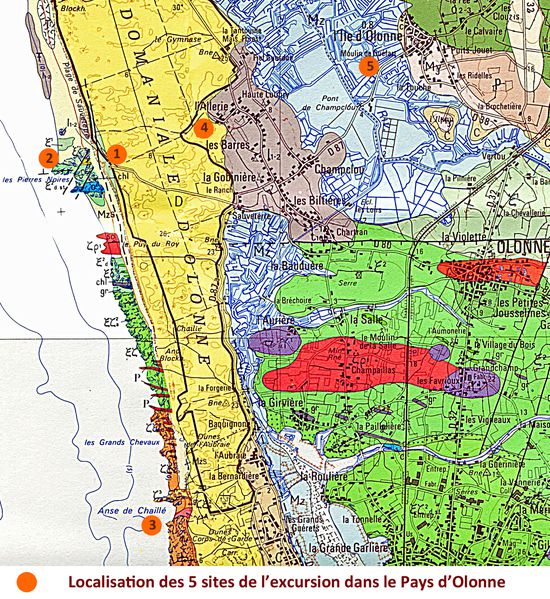

La sortie de l’AVG du 3 juin 2012 dans le Pays d’Olonne, organisée par Jean-Luc et Monique Narcy avec la collaboration de Hendrik Vreken, Camille Joly, Christian Raffin et Jean Chauvet, comprenait 3 thèmes :

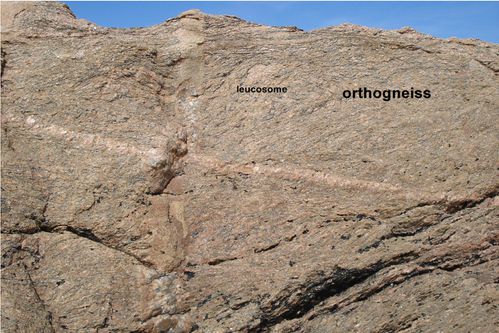

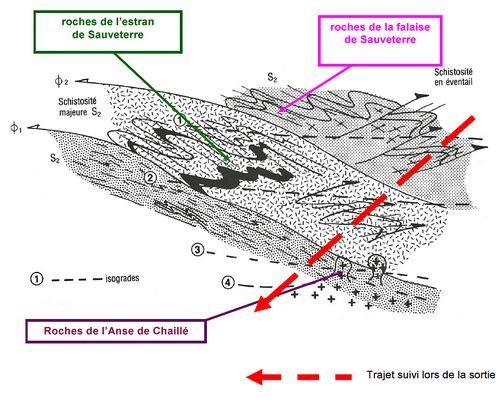

Thème 1 : Métamorphisme et Tectonique sur les sites de Sauveterre et de l’Anse de Chaillé.

Thème 2 : Paléo-palynologie et botanique sur le site du marais des Bourbes.

Thème 3 : Les marais salants de l’île d’Olonne.

Thème 2 : Le Marais des Bourbes de l’Allerie (site 4)

Le site

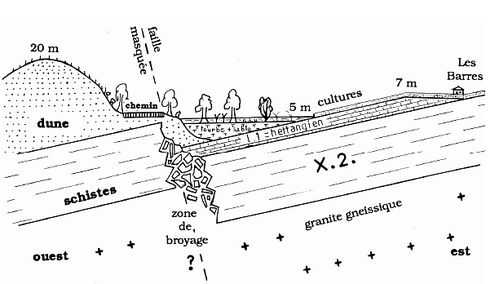

Il s’agit d’un marécage doux d’arrière dune, se développant dans une dépression d’environ 20 ha. Il prend place sur un socle calcaire du Jurassique au niveau d’une zone d’effondrement ou de broyage hypothétique. Il est alimenté par une arrivée régulière d’eau douce dont on ne connait pas l’origine : source ? Résurgence ? Accumulation des eaux de pluie arrêtées par la dune ?

Coupe géologique théorique au niveau du marais des Bourbes

La végétation

L’intérêt botanique de ce marais repose sur une confrontation entre le milieu dunaire maritime qui l’entoure et le milieu aquatique d’eau douce qui le compose, avec parfois des mélanges entre une végétation typiquement dulcicole et des espèces maritimes.

Sa végétation peut être résumée en trois grands types de groupement écologique :

-

Cariçaie sous aulnaie-saulaie, aulnaie dominante (partie Sud et Ouest) ;

-

Typhaie ouverte bordée d’aulnes (Alnus glutinosa) et de saules (Salix atrocinerea) (partie centrale) ;

-

Symétrie des groupements avec de l’intérieur vers l’extérieur : cariçaie, cladiaie (Cladium mariscus, la marisque (roseau), rare en Vendée), phragmitaie et enfin l’aulnaie-saulaie (partie Nord et Est).

Il présente également un important peuplement de la fougère des marais Thelypteris palustris, et correspond à l’une des dernières stations de cette plante en Vendée.

Symétrie des groupements écologiques dans le marais des Bourbes dans sa partie Nord.

Evolution

Contexte archéologique et historique

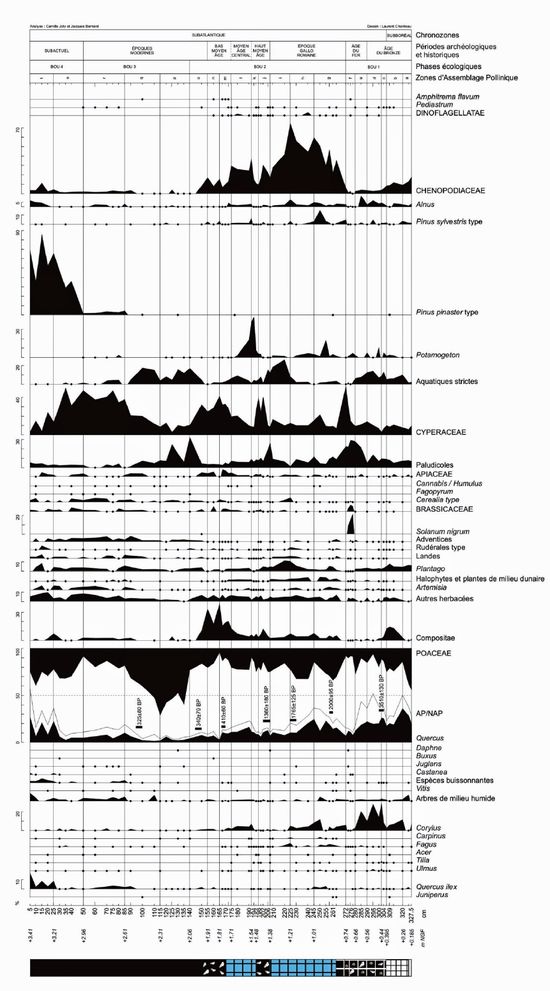

L’évolution de la végétation du Marais des Bourbes a été reconstituée grâce à la paléopalynologie.

« La paléopalynologie ou l’étude des micro-restes végétaux fossiles, à savoir les grains de pollen et les spores conservés dans les couches du sous-sol, permet d’appréhender la chronologie d’évolution de la végétation et l’histoire du paysage en relation avec les facteurs climatiques, écologiques et anthropiques » – Camille Jolly.

Il a été possible d’observer une alternance d’influences marines et dulçaquicoles mettant en évidence une succession de phases transgressives et régressives, démontrant bien le caractère oscillatoire de la transgression flandrienne. Le Marais des Bourbes est alternativement occupé par un marécage doux à massettes et carex environné d’une aulnaie clairsemée, et par des vasières et une zone humide saumâtre. Durant le bas Moyen-Âge, une importante phase d’ensablement correspondrait à la mise en place de l’édifice dunaire tel qu’il existe aujourd’hui. Le marais évolue ensuite en prairie tourbeuse, progressivement envahie par l’aulnaie et la saulaie.

Au cours de l’Âge du Bronze, le système forestier, à l’origine peu conséquent, subit d’importantes phases de défrichement, sans pour autant être accompagnées d’un développement des activités agro-pastorales.

Par contre, à l’Âge du Fer, l’éradication presque complète de la forêt est suivie par une mise en culture des terres autour du marais : céréales, Brassicacées probablement, châtaignier et noyer.

L’avancée de la ligne de rivage durant l’Empire romain n’est sûrement pas favorable à l’extension des pratiques agricoles autour des Bourbes, mais des éléments persistants indiquent une culture de céréales, de chanvre, de vigne, de noyer et de châtaignier. Probablement liée au recul de l’influence maritime, le Bas Empire voit une recrudescence des activités agricoles, mais de courte durée. En effet, l’oscillation négative modifie la circulation maritime, et donc commerciale, des marchandises. Ce changement de situation de la région, possiblement conjuguée aux crises de la fin de l’Empire, sont fatales à l’économie locale.

Au début du Moyen-Age, le système forestier est touché par de nombreuses phases de défrichements et laisse place à un parcellaire dense de type bocage, sans noter pour autant de développement de l’emprise humaine sur le territoire, qui régresse même légèrement. On note à la fin de la période médiévale une reprise des déboisements qui s’accompagne d’un essor des pratiques agricoles. Il semble néanmoins qu’avec la fondation du port des Sables d’Olonne en 1218, les activités se soient plus concentrées sur le commerce, la pêche et la production de sel que sur les cultures. On peut mettre en exergue celles des céréales, du chanvre (fibre textile : sac de sel et voile), de la vigne et du sarrasin par la suite (fin du Bas Moyen-Âge).

Les époques modernes sont d’abord marquées par une pression importante sur l’écosystème forestier, aboutissant à la formation d’un bocage lâche et qui s’accompagne, dans un premier temps, de l’essor du système prairial vraisemblablement lié au pastoralisme puis, dans un deuxième temps, de la progression de la céréaliculture et d’une diversification des espèces cultivées (sarrasin, chanvre, vigne, maraîchage).

Quant au Subactuel, cette période correspond à l’observation du développement d’une forêt de pins, plantée au XIXème siècle afin d’assurer la fixation de la dune formée au Moyen-Age, dune qui avançait à l’intérieur des terres. Autour des Bourbes, se pratiquent toujours les cultures de blé noir, de chanvre et de céréales ainsi que le maraîchage. À partir de la fin du XIXème siècle, l’économie régionale se concentrera plus sur les produits de la mer puis sur le tourisme, que sur la production agricole.

Le diagramme pollinique synthétique du Marais des Bourbes est présenté ci-dessous.

Un diagramme pollinique est une représentation graphique de l’abondance relative des différents grains de pollen et spores au cours du temps.

Article de Camille Joly d’après sa thèse : « Histoire de la végétation dans l’espace centre-Ouest atlantique »