Le Marais Poitevin … transformé par l’homme

Auteur : Pierre Gibaud

1. Situation

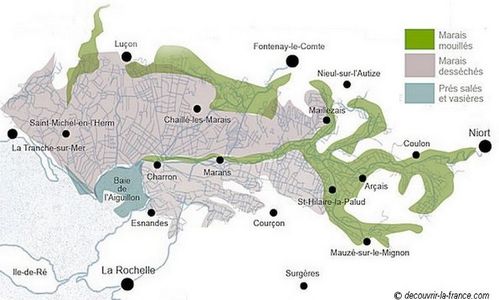

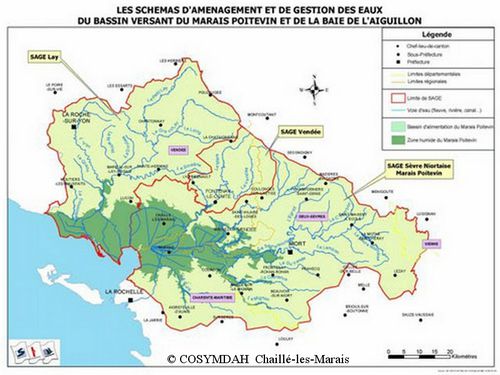

C’est la seconde zone humide de France après la Camargue. La superficie est d’environ 100 000 ha dont l’altitude est comprise entre 0 et 6 m.

Contrairement à la Hollande, aucun sol est à une altitude négative.

La moitié est en Vendée, un quart en Deux-Sèvres et un autre quart en Charente Maritime.

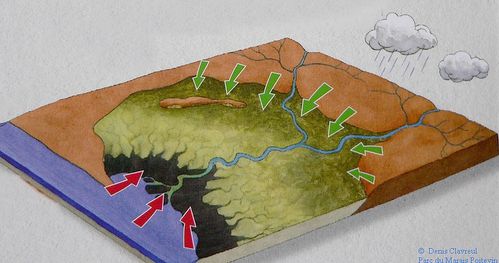

Le bassin versant, grand comme un département, est environ 7 fois plus vaste que le marais et majoritairement situé en Vendée.

2. Formation du marais

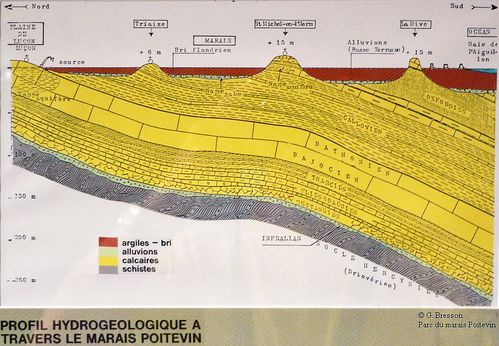

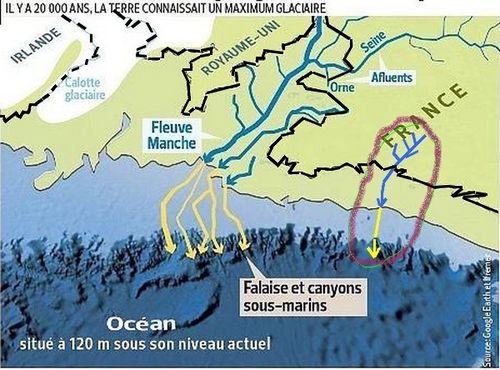

Pendant la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, le niveau des océans était 120 m plus bas.

Lors du réchauffement, la fusion des glaces continentales a fait monter ce niveau.

A la rencontre des eaux boueuses de la Sèvre Niortaise et de ses affluents avec l’eau salée marine, les argiles fluviales ont précipité pour former un sol en argile grise, appelé « bri ».

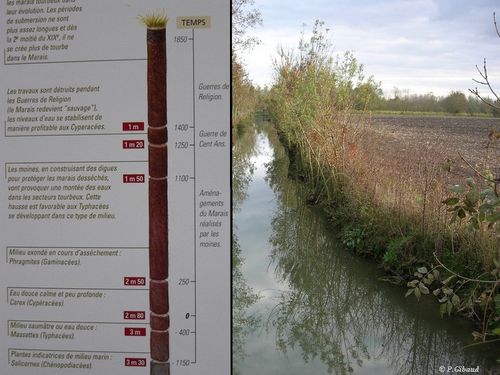

Quand le niveau s’est stabilisé au tout début de l’époque romaine, la végétation a envahi ce sol avec des espèces caractéristiques des eaux plus ou moins saumâtres selon les époques, les saisons, et les marées. L’accumulation des débris végétaux en décomposition donne finalement un sol noir formé d’un complexe argilo-humique très fertile.

L’analyse des pollens permet de décrire précisément les différents climats successifs.

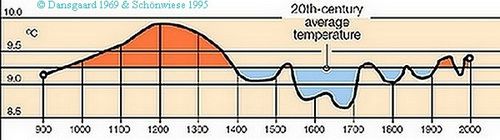

Vers l’an mil, la température du globe a augmenté considérablement.

Les récoltes plus abondantes ont entraîné une forte augmentation de la population. Pour la nourrir, on a décidé alors de défricher intensément les landes du bocage et d’assécher le marais poitevin.

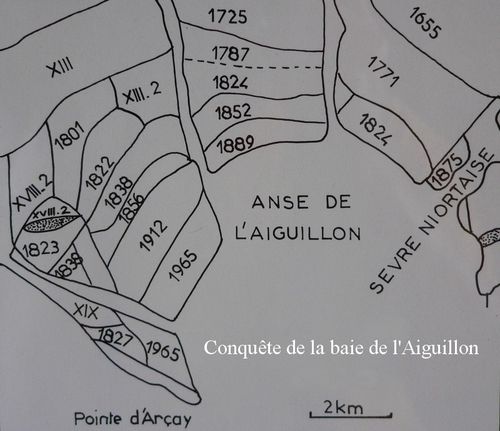

La côte et la baie de l’Aiguillon sont toujours en évolution, voici la preuve sur 300 ans.

L’avant dernier trait blanc en bas montre que la pointe d’Arçay et La Faute n’existaient pas il y a seulement 3 siècles. Le courant côtier descendant y amène 300 000 m3 de sable par an !

Le marais poitevin actuel résulte de la conquête progressive et méthodique de cet espace occupant l’ancien Golfe des Pictons.

Le marécage naturel et sauvage est devenu une contrée très fertile au prix de travaux complexes et jamais achevés définitivement.

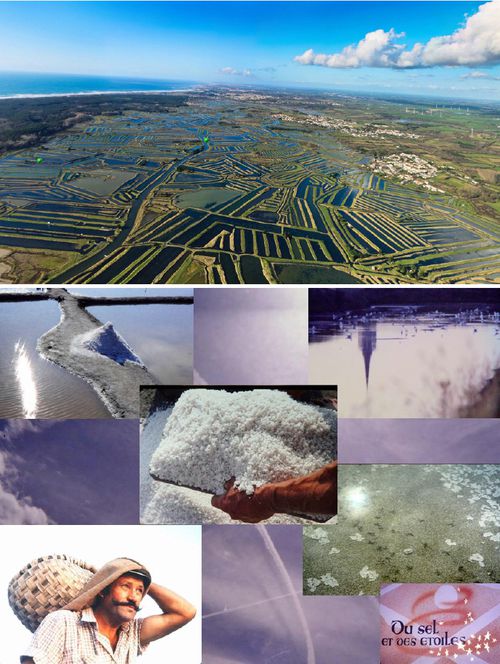

Dans le Marais Poitevin, on distingue 4 types de paysages :

- Les terres « hautes » des îles : altitude inférieure à 20 m.

- La frange maritime : les prés salés, inondés aux grandes marées.

- Les marais desséchés sans arbres et réservés à la grande culture mécanisée.

- Les marais mouillés, inondables, sur une surface sillonnée de canaux.

3. Historique des travaux

3.1 Au temps de moines de 1050 à 1350

L’objectif est de créer des terres agricoles propices à la culture du blé, l’aliment de base.

Pour assécher le marais, il a fallu le mettre à l’abri des fortes marées et des crues fluviales. Voici l’opération en 4 étapes :

La réalisation des digues et des canaux coûte cher. Aussi 5 abbayes du Poitou vont s’unir pour réaliser le projet : St Michel-en-l’Herm, Nieul-sur-l’Autise, Maillezais, L’Absie, St Maixent.

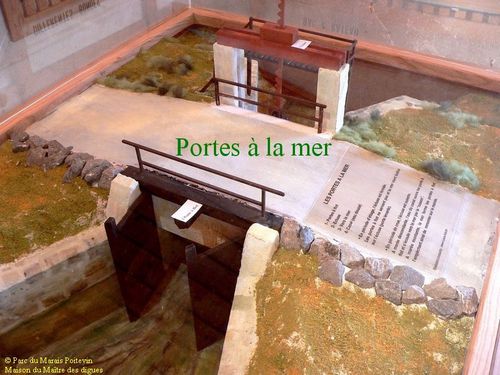

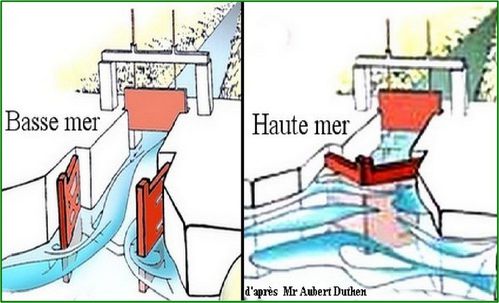

La « porte à flot » fut une invention remarquable (le plus vieux plan date de 1243). Le fonctionnement est automatique. Elle arrête la marée montante salée mais laisse sortir l’eau douce des canaux de dessèchement quand la marée est basse.

Vers 1300, on a creusé la Jeune-Autise pour relier Maillezais à la mer via la Sèvre.

Juste avant la guerre de Cent ans, la zone desséchée et mise en culture occupait 8 000 ha.

La montée des eaux due au réchauffement climatique, puis la désastreuse guerre de cent ans et la grande peste vont laisser à l’abandon les dessèchements créés par les abbayes.

3.2 Henri IV qui a longuement guerroyé dans ces contrées, a eu l’idée d’assécher ces marais abandonnés.

En 1599, il confie au hollandais Humphrey Bradley, la charge d’assécher tous les marais du Royaume avec exclusivité sur les revenus qui en découlent pendant 25 ans.

En Bas-Poitou, Bradley a seulement rétabli les canaux des moines, en évitant les autres projets estimés trop coûteux et dont la rentabilité était trop lointaine.

3.3 Louis XIII, nomme Pierre Siète, successeur de Bradley pour assécher les marais de l’Ouest. Cet ingénieur de La Rochelle multiplie les dessèchements les plus faciles (marais de Taugon-La Ronde rive gauche de la Sèvre Niortaise) et surtout en 1646, il crée la « Société du Petit Poitou » avec à sa tête un directeur, assisté d’un secrétaire-archiviste et d’un caissier-comptable, avec l’obligation de réunir une assemblée générale annuelle de tous les membres. C’est l’ancêtre de la loi de 1901 sur les associations !

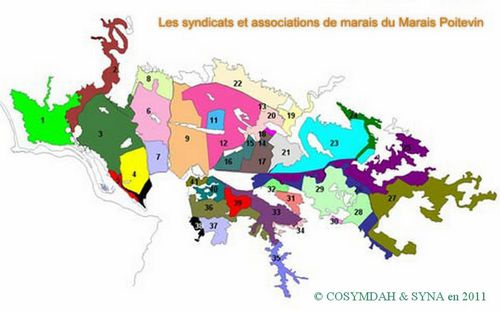

Cette structure est pérenne puisque de nos jours il subsiste encore 41 « syndicats » des marais dont les statuts sont inspirés par ceux du Petit-Poitou !

Le directeur nomme un contremaître : le « maître des digues » qui dirige les divers travaux.

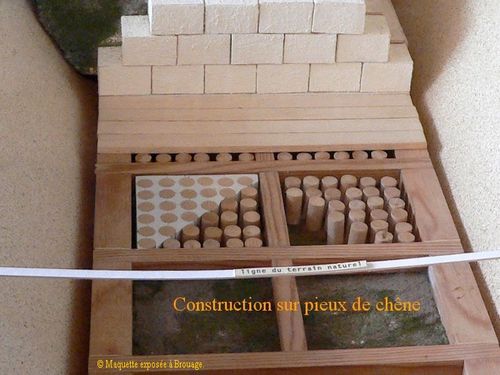

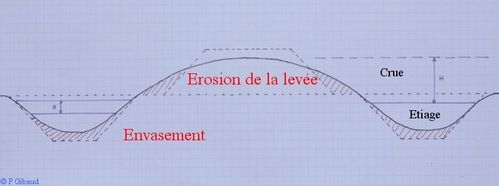

Pour créer une zone cultivable, il faut séparer le futur marais desséché de la zone « mouillée » en créant une « levée » ou « bot ». Pour cela, on creuse deux canaux proches et parallèles.

La terre extraite forme un talus étanche entre les deux canaux.

Le canal intérieur au périmètre desséché va à la mer via une porte à flot. Le canal extérieur ou « contre-bot » va aussi à la mer ou dans la Sèvre et contribue à évacuer les eaux fluviales.

3.4 Louis XIV verra le dessèchement du marais rive droite, le plus difficile à réaliser.

En effet la Vendée et l’Autise ont des crues redoutables car leur bassin versant est vaste et situé sur le sol imperméable de la gâtine vendéenne, schisteuse ou granitique.

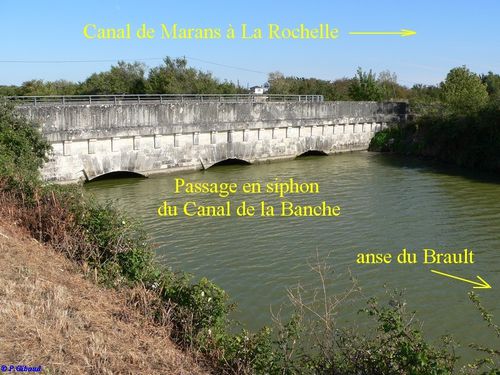

Si le marais desséché de Vix- Maillezais est semé en blé, ce dernier va pourrir dès la première crue. Il faut donc séparer de façon étanche les eaux du canal de Vix servant au dessèchement d’avec les trois rivières : Vendée, Vieille Autise et canal de la Jeune Autise

Vers 1660, la solution fut trouvée par Blaise Pascal spécialiste d’hydraulique et actionnaire.

Le canal de Vix passe en siphon (au-dessous) de ces trois rivières, ici à Maillé.

De même au « gouffre » de l’Ile d’Elle, la Vendée se jette dans un bras de la Sèvre Niortaise juste après avoir croisé le canal de Vix en passant au-dessus.

Le problème de la séparation des eaux étant résolu, il ne reste plus qu’à mettre en culture ces sols devenus « agricoles ». Jusqu’à la Révolution, les aménagements et les extensions complémentaires vont se succéder.

3.5 Le 19ème siècle

Napoléon, général d’infanterie, ne connaissait pas grand chose à la mer. Pour éviter la redoutable marine anglaise, Napoléon eut l’idée de favoriser la navigation fluviale et en particulier il décida une liaison de La Rochelle à Niort. Par le décret de Bayonne du 23/12/1808, il décide d’abord de rendre la Sèvre Niortaise navigable de Marans à Niort. Des méandres doivent être coupés et le gabarit des canaux et des écluses est codifié.

Puis le canal de La Rochelle à Marans sera creusé par des forçats pendant 70 ans.Hélas, à peine achevé, il fut concurrencé par le chemin de fer construit sur les déblais !

Pour que la ville de Fontenay-le-Comte ait son port, le gouffre de l’Ile d’Elle fut remanié.

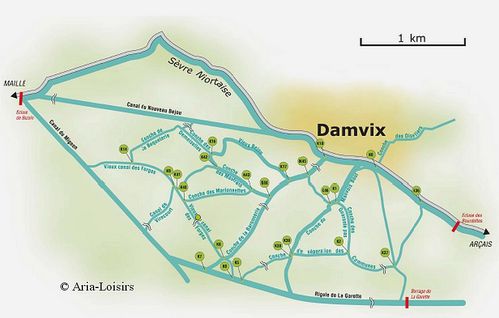

Toute une série de travaux vont ensuite faciliter la navigation et l’écoulement général des eaux. En particulier les marais mouillés vont être sillonnés de canaux évacuateurs qui font actuellement le charme des balades en barque sur la « Venise Verte ».

3.6 Le 20° siècle

Dans la baie de l’Aiguillon, on a poursuivi les « prises » à la mer sous forme de polders.

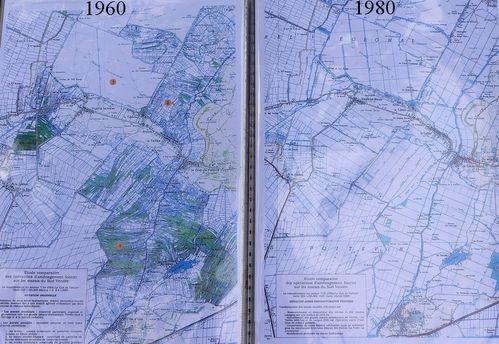

Vers 1970 autour de La Taillée, sous prétexte de remembrement, on a comblé le marais mouillé pour le transformer en vastes champs drainés. Cette opération ne pourrait plus se faire de nos jours en raison de la prise en compte des écosystèmes.

4. Maintenance

Les sols étant instables et très fertiles, tout se ligue contre les travaux de dessèchement!

Il en découle une lutte continuelle qui demande beaucoup de vigilance et d’énergie.

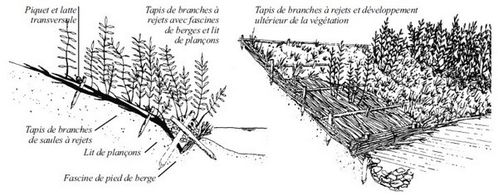

4.1 Stabilisation des berges par les plantations

4.2 Entretien des canaux

Faucardage

Faucardage

Faucardeuse

Curage

4.3 Surveillance

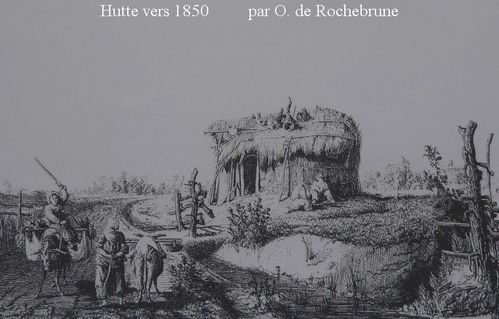

Les huttiers logent dans une « hutte » sommaire sur la digue.

5. Mise en Culture

5.1 Marais desséchés

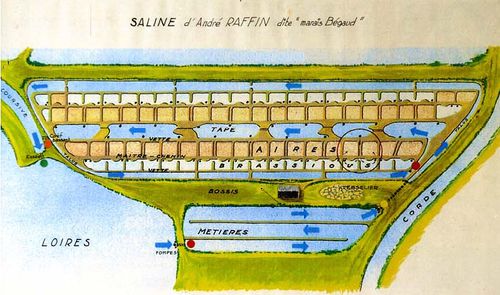

Un nouveau marais desséché est partagé au prorata des apports financiers des investisseurs.

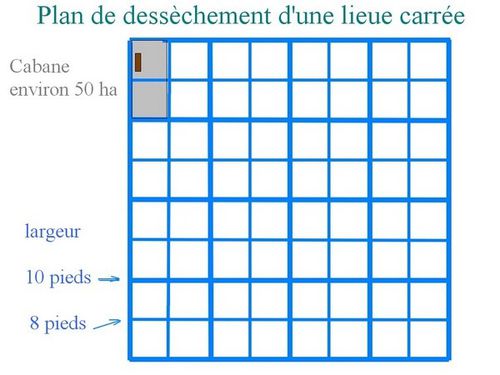

Un plan géométrique est adopté pour le réseau des canaux intérieurs de dessèchement.

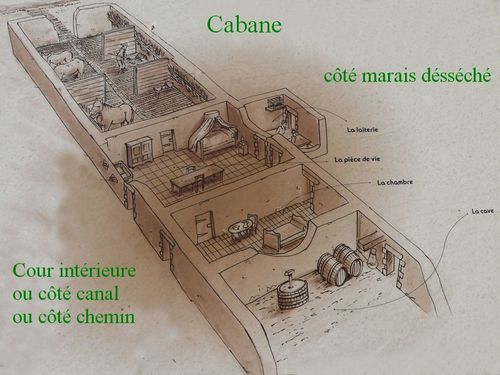

Sur une surface d’environ 40-50 ha on installe un métayer dans une « cabane ».

Le sol est ensuite sillonné d’une foule de minuscules canaux qui lui donnent un aspect « ondulé ».

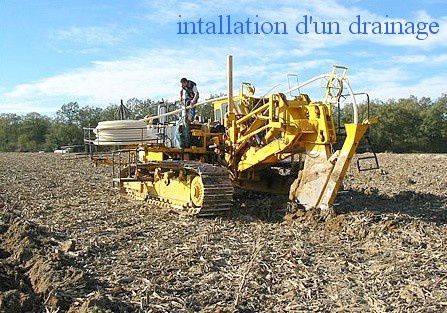

Depuis 1980, dans les grands champs du marais desséché, ces derniers petits canaux ont souvent été remplacés par un drainage souterrain moderne facilitant le travail des engins agricoles.

5.2 Marais mouillés